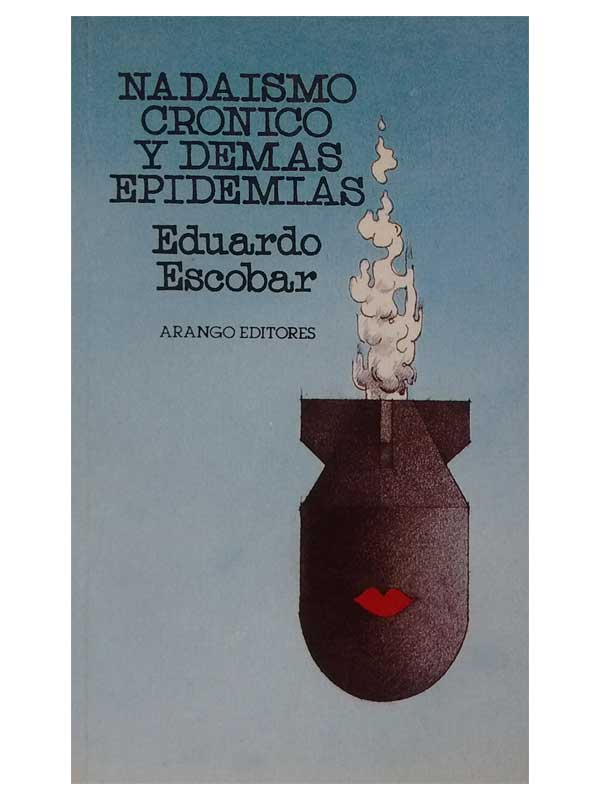

Nadaismo crónico y demás epidemias

$23.000

ISBN: 9582709014

Editorial: Alka Press

Agotado

Al leer a Eduardo Escobar es imposible pensar que siga cargando el sambenito (a todos los nadaístas les tocó) de ser un poeta dudoso. Es un gran poeta. Y un moralista (así terminan los guerreros del espíritu) armado de la irreverencia que suministra la lucidez. Es una conciencia indómita.

Su ironía y su mordacidad prueban que, a pesar de los años, sigue trasegando los caminos reservados a los testigos de excepción. De ahí que él prefiera la aventura solitaria del arte al rito social tan castrador y tan vacuo.

Si todavía vuelve al nadaísmo es porque nunca ha salido de él, de su deseo vehemente de transparencia, de esa sana y necesaria decisión de convertir el imperio del oprobio con canciones, con palabras: No escribo, soy escrito, arrastrado por el lenguaje.

| ISBN | 9582709014 |

|---|---|

| Autor | Eduardo Escobar |

| Editorial | Alka Press |